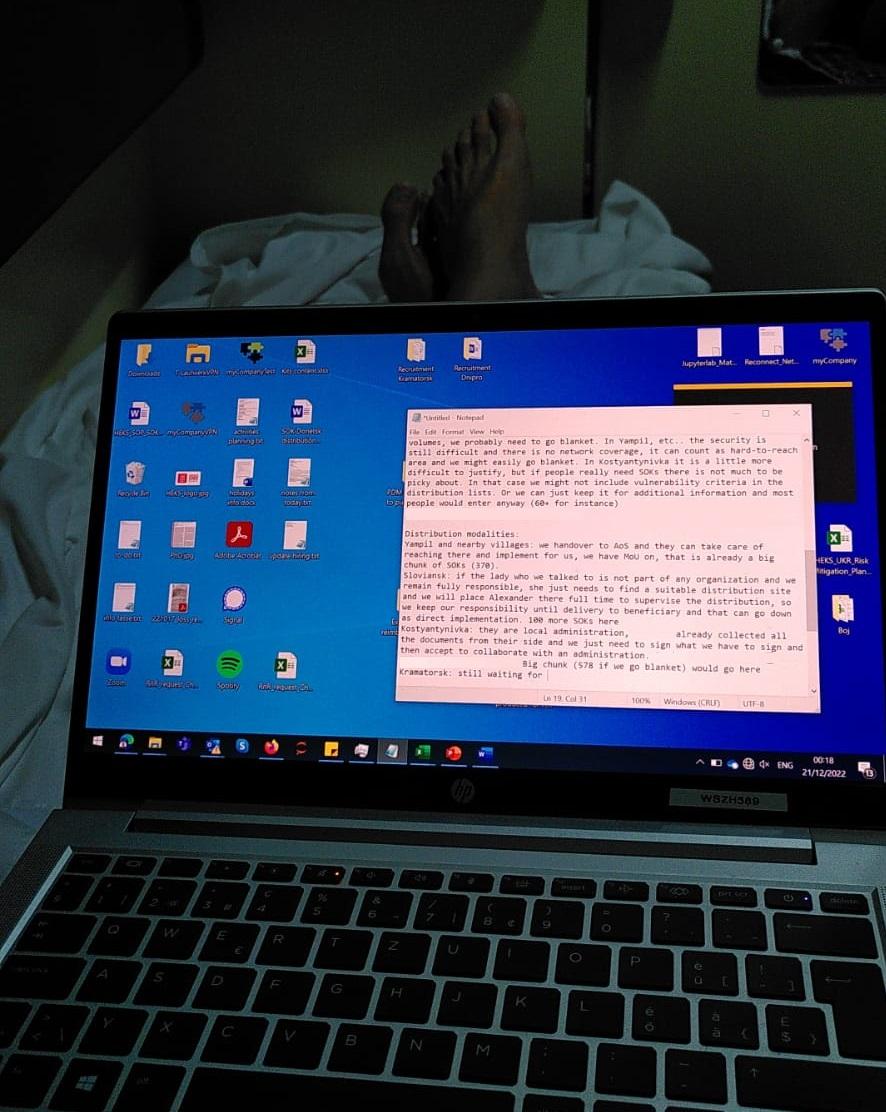

Torno dalle vacanze di Natale, parecchio lunghe tra l’altro, e la realtà della guerra mi è subito sbattuta in faccia, con le difficoltà e le divisioni che si porta dietro. Ero in vacanza, non seguivo molto le news. Avevo voglia e anche bisogno di staccare. Come d’abitudine atterro in Moldavia, dato che in Ucraina lo spazio aereo è chiuso, e prendo un bus alle 6.45 di mattina per passare la frontiera ed arrivare a Odessa. Di solito sono circa 4 ore di viaggio, stavolta ce ne metto 8 e mezza: 4 ore e mezza fermi ad aspettare di fronte alla frontiera, chiusa e non presidiata. Poi ad un certo punto, senza un motivo apparente, come senza un motivo apparente non c’era stato nessuno fino ad allora, arrivano i militari. Controllano i passaporti e ci fanno passare. Due ore più tardi scendo dall’autobus alla stazione di Odessa e comincio a sentire il ronzio che in due settimane di ferie mi ero quasi scordato. Il rumore della mancanza di corrente. Mi incammino verso l’ufficio incerto ad ogni attraversamento, i semafori non funzionano, per strada è anarchia. Vedo i generatori ad ogni angolo: li hanno i negozi, i ristoranti e gli appartamenti. Ma non tutti. Li hanno i negozi di lusso o che sono parte di catene, li hanno i ristoranti delle catene o quelli più grandi e organizzati, li hanno le case private o i blocchi residenziali più lussuosi. Il negozietto a gestione familiare, il piccolo ristorantino all’angolo con due/tre tavolini, gli appartamenti all’interno degli alti palazzoni in stile sovietico in periferia non ne hanno. Chissà se si consolano pensando che almeno hanno un po’ più di silenzio, senza il ronzio dei generatori. Arrivato all’ufficio ho circa tre ore prima di prendere un treno notte di 14 ore per arrivare a Dnipro, dove sono di stanza. L’Ucraina è davvero vasta, e non ci sono treni ad alta velocità. A dir la verità, i vecchi treni notte sovietici, per quanto sgangherati e un po’ primitivi, hanno anche un certo fascino. Lavorare dentro un vecchio treno notte sovietico. Ha un certo fascino la prima volta che lo prendi. Poi il fascino ti passa. La mattina dopo sono dunque a Dnipro, dopo una dormita non proprio riposante, e come scendo dal treno vengo accolto da un vento tagliente e da una temperature reale di -14 gradi. Non ho il coraggio di andare a guardare quella percepita. Arrivo in ufficio ed incontro tutto il mio team, ci abbracciamo forse un po’ anche per tenerci caldo; siamo tutti in ufficio coi cappotti dato che ancora non abbiamo un generatore. La prima cosa che ci diciamo è che siamo felici di vederci. E davvero non è circostanza o cortesia: alcuni di loro durante la pausa natalizia sono andati a trovare i loro genitori o nonni che sono rimasti a qualche km dal fronte. È già una buona notizia il fatto che li rivedo tutti, sono davvero felice. Non trovavo l’ispirazione per scrivere niente, poi ho riflettuto in questi giorni sul fatto che anche soltanto il mio viaggio di due giorni per arrivare a Dnipro racchiude in sé una gran parte di quello che la guerra porta ad un paese. Un semplice viaggio Milano-Dnipro che potrebbe durare 3 ore in aereo diventa un complicato incastro di più di 2 giorni tra aereo, bus e treno. L’attesa immotivata ed impotente alla frontiera ricorda che in guerra non sai cosa succederà, aspetti e speri che si risolva: se chiedi nessuno sa niente o ti riferisce tutt’al più delle voci, ma spesso non hai neanche nessuno a cui chiedere. La mancanza di corrente e riscaldamento a Odessa, con i generatori che parzialmente sopperiscono al problema ma solo per chi può permetterselo, ti ricorda che chi non può permetterselo fa senza, e all’appartamento al quindicesimo piano ci arriva a piedi per le scale, sperando di non essersi dimenticato di comprare le sigarette prima di salire. Oppure, se è la nonna che fa fatica a muoversi, semplicemente sta chiusa nell’appartamento finché non ritorna la corrente. Il vento gelido e i -14 gradi di Dnipro, senza elettricità e riscaldamento, ricordano che l’inverno è ancora lungo e per molte persone non sarà facile superarlo questa volta. Cena a lume di lampada frontale. Sushi e insalata greca, dopotutto poteva andarmi anche peggio. E questo è solo il lato pratico. Dal punto di vista economico e sociale la guerra accentua le differenze: in guerra è ancora più facile distinguere chi ha di più da chi ha di meno. Le scuole pubbliche fanno didattica a distanza dall’inizio della guerra, le scuole private sono regolarmente aperte ed accolgono bambini e ragazzi. Chi ha la seconda casa in un luogo più sicuro ci si rifugia, chi non ha altro posto dove andare a volte rimane anche se si trova al fronte. Di più: nei piccoli villaggi vicino al fronte si sentono storie di famiglie che erano scappate mesi fa e stanno cominciando a tornare. È assurdo, la situazione al fronte è terribile, con bombardamenti continui e mancanza di elettricità, acqua, riscaldamento e beni di prima necessità. E allora perché tornano? I volontari locali non capiscono la mia incredulità e mi raccontano che semplicemente queste persone hanno finito i risparmi e sono costrette a tornare alle loro case al fronte da cui erano scappate mesi fa, che ormai rappresentano tutto ciò che gli è rimasto. E cos’altro dovrebbero fare? Infine l’aspetto emotivo: ognuno combatte una propria stoica resistenza contro il logoramento, l’apatia, l’egoismo, la paura, e non sempre, non tutti, vincono. Ci si fa coraggio a vicenda, si parla a volte di dove si vuole andare in vacanza, ma più per distrarsi sul momento che per pianificarlo davvero. Si disattivano le notifiche dell’app che avvisa quando partono le sirene antiaeree, per non farsi continuamente venire l’ansia e preservare un po’ di sanità mentale. Ogni volta che si saluta qualcuno quando ci si separa si dice “Stay safe”, “Stai al sicuro”, che è la cosa che più conta alla fine. E la volta dopo, quando ti rivedi, nel suo piccolo è una celebrazione. Del successo di stare ancora bene e di continuare ad andare avanti nonostante tutto. Tutto questo mi è stato di nuovo sbattuto in faccia in due giorni, appena rientrato. E avevo appena staccato per due settimane. Gli ucraini non staccano da quasi un anno ormai, e tutto questo comincia per loro ad assumere l’aspetto della normalità. Una normalità insostenibile, alla quale non vogliono arrendersi.

Però poi mi rendo conto che la conversazione arranca, fatica ad andare avanti. Vorrei raccontare, vorrei chiedere. Ma non riesco.

E invece mi rendo conto di una cosa: c’è una certa difficoltà nel comunicare ma è diversa da quella che mi è capitato di provare in passato, per esempio quando ero in Iraq. Là a volte sentivo quasi un senso di incomunicabilità rispetto a certi temi, o comunque una maggiore distanza di prospettive, che però forse quasi semplificava il primo approccio, in un contorto paradosso comunicativo. La mia vita era così diversa da quella degli iracheni che in qualche modo era forse più facile domandarsi cose a vicenda, dopotutto la curiosità era naturale e da entrambe le parti. Con gli ucraini non è la stessa cosa. La loro vita era praticamente identica alla mia fino allo scorso febbraio. Anche loro hanno passato le scorse vacanze di Natale e capodanno con la famiglia e gli amici, magari sono andati in discoteca o hanno organizzato un calcetto, chi poteva forse si è fatto un viaggio all’estero. Ma non quest’anno. E così quando mi chiedono delle mie vacanze di Natale e racconto, poi non ho cuore di chiedere indietro. Un mio collega ha la moglie e le due figlie in Repubblica Ceca, non potendo uscire dal paese non le vede da marzo. Un altro ha i genitori suoi e di sua moglie entrambi dietro le linee russe, non li vedono da febbraio, e li sentono solo sporadicamente. Un altro ha i nonni praticamente sulla linea del fronte a Nikopol, a sud di Zaporizhzhya. Tutti quanti i miei colleghi sono sfollati interni almeno da febbraio, la maggior parte dal 2014. E tutti quanti hanno passato le vacanze di Natale sotto ai bombardamenti, per la maggior parte del tempo senza luce e riscaldamento.

Cosa gli dovrei chiedere esattamente? “E a te come sono andate le vacanze?”

Non ci riesco, e infatti ci giro attorno, chiedo cos’hanno fatto, se sono andati da qualche parte. E ci diciamo che dai, hanno passato del tempo in famiglia, hanno visto alcuni amici, dopotutto è andata bene. Sorriso tirato e cominciamo a lavorare, che siamo qui per questo.

L'insostenibile normalità della guerra

L'insostenibile normalità della guerra

2023-01-24 13:47

2023-01-24 13:47

Array() no author 82492

Articoli,

Tornodalle vacanze di Natale, parecchio lunghe tra l’altro, e la realtàdella guerra mi è subito sbattuta in faccia, con le difficoltà e ledivisioni c

©